HISTORY

“SHIRONAMESHI” is a tanned leather of Himeji in Japan with a history of over 1000 years.1000年以上の歴史がある姫路の"白鞣し革"

薬品を一切使用せず、 塩と菜種油で仕上げた動物本来の肌色の革こと。

一度は途絶えかけた白鞣しの技術を、 現代の職人が復活させた。

- HISTORY

-

Himeji, the mecca of the leather industry皮革産業の聖地 姫路

兵庫県西部のこの地域は播磨と呼ばれ、平安時代の書物で「播磨は皮革の産地」と書かれている。1000年以上前から各時代の白鞣し業を支えてきた高木地区を流れる市川の水質は白鞣しに最適で、他の川では思うような仕事ができなかったと言われている。あわせて気候風土、環境のすべてが揃った播磨の地域で、白鞣し業が必然と栄えていった。

-

Handing down the techniques and declining of the industry技術の伝承と衰退

古代大陸から日本に伝わった鞣しの技術。市川の水と太陽の恵みのもと、塩と油のみを材料として独自の手法として発展していった。美しい薄乳白色で柔らかい白鞣しの革は、江戸時代には姫路藩の特産品となり、革細工物は国内外に広がっていった。しかし明治時代以降の西洋の鞣革の普及によって、白鞣しの需要は少しずつ縮小していってしまった。

-

Acknowledgment of the “SHIRONAMESHI”世界が認めた姫路の白鞣し

歴史ある姫路の白鞣しの技術であったが、製造コストが低く大量生産のできるクロム鞣しが主流となっていった。白鞣しが産業としては途絶えていた2000年、Dr.G.モーク氏(国立ロイトリンゲン皮革研究所製革学校校長)から当時の自治省宛に書簡が届いた。それは白鞣しの希少性を評価し、保存の必要性を強く説いたものであった。これが伝統技術が復活するきっかけとなった。

- CRAFTSMANSHIP

-

The traditional craftsmanship was revived by betting craftsman’s life職人人生をかけて復活させた伝統技術

-

Shedding

[毛抜き] 肉を取った皮を河水に漬けます。白鞣しの発展を支えた「市川」のバクテリアが脱毛を手伝ってくれます。

夏季で1週間、冬季で2週間ほどの河水漬けを行い、その後は刃物で毛を取っていきます。 -

Salting

[塩入れ] 毛抜きが終わった皮を塩で揉み込みます。かつては足で揉んでいましたが、現在はドラム式の太鼓を使って、揉みほぐし、皮を柔らかくしていきます。

-

Drying

[乾燥] 昔は川原の石の上に皮を寝かせ乾燥させていました。夏の晴天で2日ほど、冬季で10日ほど日光にさらします。

この工程は雨や雪が大敵で、自然環境と対話しながら行う作業です。 -

Conditioning

[味取り] 塩入れした皮が乾いたら、塩が抜けすぎないよう注意しながら水に浸して柔らかくします。

水気を切ったら、重石を乗せて工場内で一晩寝かせます。 -

Beating

[空打ち] 皮を太鼓に入れて回転させ、繊維をほぐして柔らかくしていきます。

昔は、一人前の職人でも一日二枚の革を仕上げるのが精一杯でした。 -

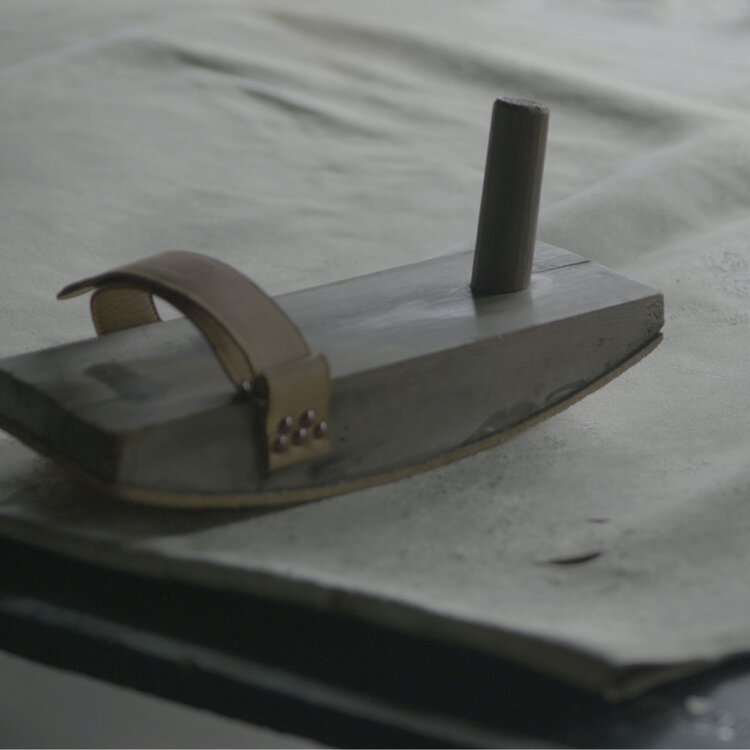

Stretching

[ネット] 皮の端をつまんで、ネットにテンションかけながら貼り付けます。

空打ちで縮んだ皮をこの工程で伸ばします。 -

Oiling

[油入れ] ネットで伸びた皮に、菜種油のみを入念に手で擦り込みます。

その後、再び空打ちとネットの工程を繰り返していきます。 -

Washing

[洗い皮] 皮の表面の汚れや余分な塩分を洗い落とします。

この時、塩を抜きすぎないように注意します。徐々に皮の表情が仕上がっていきます。 -

Softening

[ヘラ] これまでの工程で縮んだ皮を専用の「ヘラ掛け台」に乗せてヘラに押し当てながら手で少しずつ伸ばしていくと、初めて皮に白みが出てきます。

-

Desalting

[塩抜き] 皮に染み込んだ塩を洗い落とすために水洗いします。塩を抜くと再度塩入れができないので、これが最終工程となります。

*昔は河川で塩抜きをしていたが、現在は河水を組み上げて工場内で塩抜きを行っている。 -

Complete

[完成] 薬品を一切使用しない、皮本来の乳白色。

白鞣しの繊細で美しいシボが際立ちます。

-